小学生の保護者

「小学校あゆみの評価は先生しだい?

小学生通知表の付け方に納得いかない。

成績が悪い時はどうしたらいいのか。」

小学生のお子さんは学期末に通知表、通信簿、あゆみ、などの成績表をいただいてくると思います。

今回の成績はいかがでしたか?

テストや提出物に落ち度はないはずなのに評定がよくなかったり、案外意外な成績をとってくることがありますよね。

小学校の通知表でよい成績をとるコツはあるのでしょうか。

また、小学校の成績は中学校にどう影響するのでしょうか。

うちの娘の通知表をふりかえってみたいと思います。

この記事を書いている人

カチママ

・高校生、大学生の二人の子を持つ母。子供たちは公立進学高校、東京大学に在学中。

・家庭教師、通信高校サポート校の個人指導の経験あり。

・小学生中学生向け通信教育紹介や家庭学習法についてのブログ歴5年。

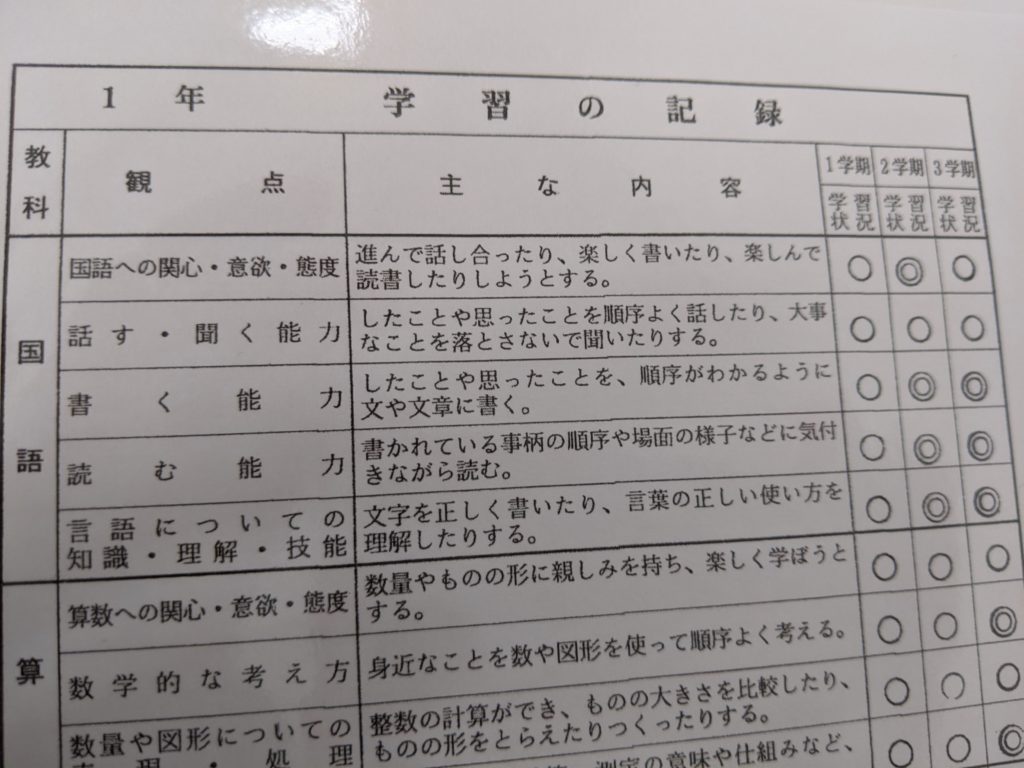

小学校あゆみの評価はどう付けられているのか

小学校あゆみについては、ABC評価、5段階、3段階評価、◎○△などの記号の評価だけついつい目についてしまいますが、

ご面倒でも、各教科の観点とその主な内容をよく親子で読んでみることをおすすめします。

そこに、どこを評価して成績が付けられているのかが書かれているからです。

それぞれの観点について、◎○△などの評価が付けられているので、それを1つ1つみて、

お子さんの強みと弱みをよく見極めるのがいいと思います。

そして、よいところはしっかりとほめてあげて、弱い部分は今後一緒にがんばっていこうと、励ましてあげるのがよいですね。

あまり成績のわるいところを責めるようなことをいうよりは、

母は女優になって、感情をストレートにぶつけず、すこしでもよいところを見つけてほめて励ましてあげる

ほうが、子供は伸びるのではないかとわたしは考えます。

小学校通知表あゆみ成績の付け方は?3段階5段階

うちの子どもの通知表をふりかえってみました。

地域、学校によって通知表は異なるのかもしれませんが、以下うちの子どもの通知表の例について書きます。

※小学校の評価は令和2年度より全面改訂されています。

低学年小1小2のときは教科ごとの観点に対して、

学習状況の◎(十分満足できる)○(概ね満足できる)△(努力を要する)の3種類の記号がついているだけの通知表でした。

◎がたくさんついていると安心でしたし、○だとなにか不足があるのかと心配になったものです。

また、△がつくお子さんもいますし、そうなると、家庭でもいろいろ対策を考える必要が出てくるという感じですね。

中学年小3小4のときは、観点ごとの学習状況評価を総括的に評価し、3段階評価の評定というのもつきました。

3(高く達成している)2(概ね達成している)1(達成していない)という評定でした。

同じ3でも◎ばかりではなくひとつでも○がついているとやっぱり何か不足の部分があるんだなと思い、

○がついた観点については次の学期の勉強の参考にしていました。

高学年小5小6になると、観点ごとの学習状況評価を総括的に評価し、5段階評価の評定というのもつきました。

5(高く達成している)4(やや高く達成している)3(概ね達成している)2(やや達成していない)1(達成していない)という評定でした。

高学年になると、○がひとつでもつくと5はつきませんでした。

- 日ごろの授業態度、

- 忘れ物の有無、

- 発言発表の積極性、

- 提出物宿題の提出状況、

- テストの点数

など、

細かいポイントをきっちりおさえてつみあげないと5はむずかしいということがよくわかりました。

二人の娘の小学校6年間を振り返ると、先生によっても点の甘さ、辛さというのは実際あったように思います。

おかしいとまでは思いませんでしたが、正直なところ、

先生に好かれてしまうと話が早いというかそういう実感もかなりありました。

なんどか忘れ物をしているはずなの5がついていたということもあったりして、

先生によってはけっこうアバウトなこともありました。

先生にアピール上手、インパクトをしっかり与えるタイプのお子さんは小学校の通知表には有利と感じます。

控えめで口下手なタイプのお子さんは、文章力でアピールするとか、手を積極的に上げるとか、ちょっと努力が必要のようだと感じました。

また、とにかくテストはできるだけ100点に近い点数をキープしないと5はむずかしいです。

テストで70点80点くらいのお子さんは3くらいの評定がつくことが多いのかなと思います。

通知表の観点項目評価基準について成績が納得いかない

小学校の現在の成績の観点

令和元年度地方協議会等説明資料「新学習指導要領の全面実施と学習評価の改善について」(小・中学校)

↑上記サイトを参考に、小学校の現在の成績の観点についてご紹介します。

小学校では令和2年度から通知表(内申)の観点評価が新しくなります。

観点別学習状況の評価の観点については,小・中・高等学校の各教科等を通じて,

- 「知識・技能」

- 「思考・判断・表現」

- 「主体的に学習に取り組む態度」

の3観点に整理されました。

具体的にはそれぞれ以下のように評価されます。

「知識・技能」の評価

<評価の工夫(例)>

○ペーパーテストにおいて,事実的な知識の習得を問う問題と,知識の概念的な

理解を問う問題とのバランスに配慮する。

○実際に知識や技能を用いる場面を設ける。

・児童生徒に文章により説明をさせる。

・(各教科等の内容の特質に応じて,)観察・実験をさせたり,式やグラフで

表現させたりする。

「思考・判断・表現」の評価

<評価の工夫(例)>

○論述やレポートの作成,発表,グループでの話合い,作品の制作や表現等の

多様な活動を取り入れる。

○ポートフォリオを活用する。

「主体的に学習に取り組む態度」の評価

<評価の工夫(例)>

○ノートやレポート等における記述

○授業中の発言

○教師による行動観察

○児童生徒による自己評価や相互評価等の状況を教師が評価を行う際に

考慮する材料の一つとして用いる

評価に納得いかないときは観点ごとの学習状況をチェック

評定、評価に納得いかないときは、ぜひ、観点ごとの学習状況をチェックしてみてください。

評定、評価について納得いかないときは、親御さんから先生に直接うかがうのも良い方法だと思います。

具体的に観点ごとに対策をきくと、実行項目が浮かんでくると思います。

クレームではなく、「次に評価を上げるためには何をしたらいいでしょうか」と相談する形でうかがうとよいですね。

なお、小学校時代に観点を意識してテストや提出物に熱心に取り組んでいると、中学に入っても勉強の基礎ができているので、良い成績が取りやすいと感じます。

中学校で最初からトップ層の子どもたちというのは、小学校での学習内容がきちんと頭に入り、テストの点の取り方もわかっているのです。

高校受験もありますので、小学生のうちから成績というのは意識しておく必要はあると思います。

なお、中学校の通知表、内申についても、中学入学を控えた保護者の方にはあらかじめ知っておいていただきたいと思います。

こちらで関連記事を書いています。↓

中学生の成績オール5のとり方!中学校の通知表付け方は1学期は厳しめ?

小学生の通知表成績が悪いときの上げ方は

各教科の1つ1つの観点を大事にするのはもちろんですが、全体的には以下の実行項目が、成績アップに効果があると思われます。

・遅刻、欠席をしない。基本的な生活習慣をきちんとする。

・宿題はまじめに必ずやって、きちんと提出する。音読は特におろそかにせず、正しい日本語が脳に入っていくプロセスとして、親が重視してあげるのがよいと思います。

・持ち物をしっかり管理し、忘れ物をしない。

・カラーテスト、プリントテストで、できるだけ100点、高得点をとる。そのためには、テスト前にテストに向けて勉強する習慣をつけるのがおすすめ。また、間違ったところはすぐにやり直し、見直しをして頭に入れるようにする。

・提出物は期限を守り、丁寧に仕上げる。

・ノートは板書をうつすほか、先生のお話もできるだけメモするようにする(まんがの吹き出しのように書き込むのがお勧め)。

・授業は真面目に聞いて、積極的に手を挙げる。

・本や新聞などをよく読む。テレビのニュースなどにも興味を持たせる。

・勉強以外の学校の行事、活動にも積極的にまじめに参加する。

・夏休みなど、長期休暇の宿題は親子で意欲的に取り組む。

親のかかわり方としては、毎日、子供が勉強していることに興味を持ち、勉強内容について、子どもに話をさせて聞いてあげるなどはよい影響があると思います。

テスト前には、親が教科書を読んでやり、キーワードを答えさせたりなどして、一緒にテスト勉強してあげるのもおすすめです。

また、夏休みの自由研究や工作などは、親が積極的に関わってあげるほうが、子供も楽しんでよい思い出になり、完成度の高いものになりやすいと思います。

成績を上げるための取り組みについては以下の記事でも詳しく書いています。↓

勉強しない子ども放置するとどうなる?小学生中学生の勉強嫌い対処法12選

小学生勉強できる子の親はどうしてる?頭がいい子の育て方かかわり方

小学生の勉強内容とやり方!小学一年生~六年生に親が関わる勉強方法

小学1年通知表あゆみ評価が悪い!小1学習内容と成績表をよくする勉強方法

小学生勉強やる気を出す方法9選!嫌がる子に効率の良い勉強法と教え方

小学校通知表悪いがんばろうからよくできるへ

小学校の通知表では、がんばろう、ふつう、よくできるなどの評価になっている学校もあるようですね。

よくできるの評価を増やすためには、

素直に先生にいわれたことをすべて正確に実行するというのが一番近道だと思います。

ききもらしがあったり、不十分だったりすることが減点の原因なのですね。

そして、先生に言われたことをすべて正確に実行するというのは案外難しいことです。

ここで一番大事なのは、理解力、国語力なのではないでしょうか。

言葉で言われたことが理解できれば、どの教科も成績アップにつながります。

国語力をつけるには読書習慣などもよくいわれますが、よい教材でしっかり文法や語彙力、漢字力をつけることも大事です。

我が家では新聞を家族で読む習慣があり、わからない言葉はすぐに辞書で調べますので、子供たちの国語力アップにつながっていると思います。

また、おすすめの自宅学習教材で、すららというデジタル教材があります。小学生から高校生まで学べます。

[ad_tag id=”2131″]

タブレット、パソコンで学習できます。

無学年制で、学年を超えてさかのぼって復習もでき、先取り学習もできます。

国語の能力、技能について力をつけたい場合はとても適していると思います。

すららについては以下の記事でも詳しく書いています。↓

勉強が苦手な子ども向け小学生中学生通信教育ランキング!すららがおすすめ!

通信教育すららは最短ルートで苦手を克服!難易度調整で勉強苦手な子の学力アップ!

まとめ: 子供が勉強していることに興味を持つのがおすすめ

とにかくテストはできるだけ100点に近い点数をキープしないと5はむずかしいです。

毎日、子供が勉強していることに興味を持つことが大切です。

評定、評価に納得いかないときは、ぜひ、観点ごとの学習状況をチェックしてみてください。

小学校のお子さんの通知表(あゆみなど)は、各教科の観点とその主な内容をよく親子で読んでみることをおすすめします。